共感は数字からは導けない。スマイルズがN=1で「ブランドと人」との関係をつくる理由

INDEX

人と企業、人とブランドとの関係には、一定の距離があるように感じます。

もちろん、企業やブランドによってその距離感はさまざまですが、プレスリリースや発信された情報を見ていると、誰が見るかわからないがゆえに、誰が見ても問題ない“公式感”のあるものが表に出てきていると感じられるのです。

そんななか、企業やブランドを“人”と捉えながら事業やコミュニケーションをつくっている企業があります。スープ専門店「Soup Stock Tokyo」、ネクタイブランド「giraffe」、ファミリーレストラン「100本のスプーン」などを展開する株式会社スマイルズです。

彼らはなぜこのスタンスにこだわるのでしょうか。同社でブランディングとクリエイティブを統括する野崎亙さんに伺いました。(※所属・職位は、インタビュー当時/2019年11月)

Profile

野崎 亙 Wataru Nozaki

株式会社スマイルズ 取締役 兼 クリエイティブ本部本部長 兼 PASS THE BATON事業部 事業部長

京都大学工学部卒。東京大学大学院卒。2003年、株式会社イデー入社。3年間で新店舗の立上げから新規事業の企画を経験。2006年、株式会社アクシス入社。5年間、デザインコンサルティングという手法で大手メーカー企業などを担当。2011年、スマイルズ入社。全ての事業のブランディングやクリエイティブの統括に加え、入場料のある本屋【文喫】など外部案件のコンサルティング、プロデュースを手掛ける。2019年より、PASS THE BATON事業部の事業部長も兼務。

ブランドを人と捉え、「関係性」をブランディングする

─ 御社には、会社自体やブランドそれぞれに“人格”があり、それをもとにブランディングやコミュニケーションをされていると伺いました。この考えはどのように生まれたのでしょうか。

野崎亙さん(以下、野崎):創業当初、代表取締役社長の遠山正道が最初にSoup Stock Tokyoの企画を考える時に、“秋野つゆさん”という人格を用意したことから始まりました。

よく誤解されるのですが、秋野つゆさんはペルソナではありません。ブランドそのものを表す人です。名前までついているのはSoup Stock Tokyoだけですが、我々の展開するブランドは、それぞれ人格を設定しています。

─ その人格からどのようにブランディングをしていくのでしょうか。

野崎:我々は、「関係性のブランディング」という論理を元に考えています。関係性のブランディングは、ブランドを人と捉え、ブランドとステークホルダーとの関係性をどうつくるかを考えるものです。

基本的に人が人とコミュニケーションを取るときって、相手に合わせてコミュニケーションのスタイルや言葉遣いを変えますよね。自分よりも目上の人との話し方と、後輩との話し方と、異業種の人との話し方は全部異なります。

ですが、ブランドや企業となった瞬間、全員に対して同じ話し方で、同じことを伝えようとする。私たちはそうではなくブランドや企業も人と人とのコミュニケーションと同義に捉え、適切な関係構築に必要な方法を考えていきます。

画像提供:スマイルズ

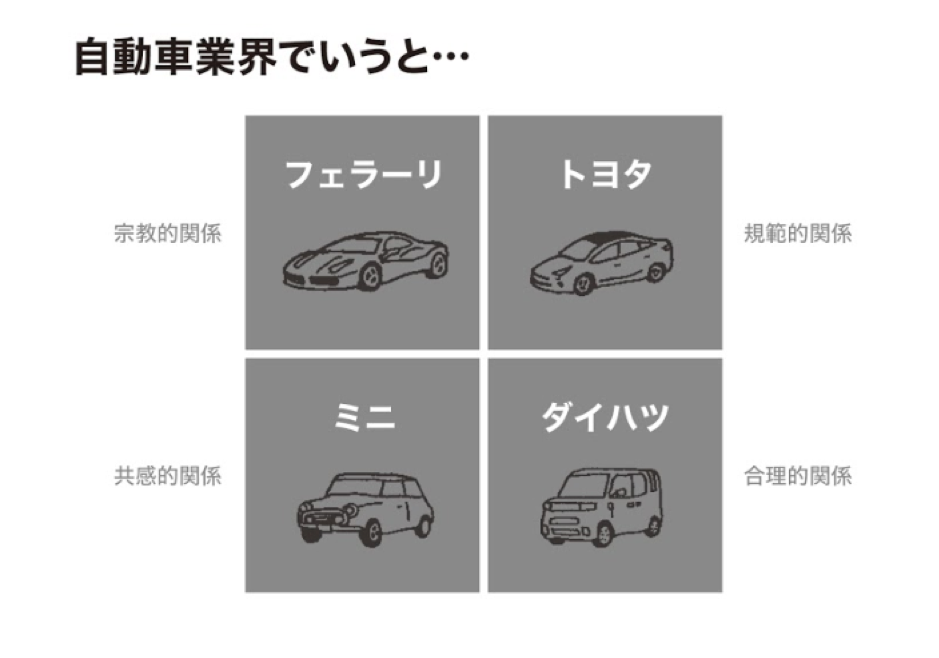

これはその関係性を整理した図なのですが、横軸が「情緒的関係」か「論理的関係」、縦軸が「上下の関係」か「並列の関係」になっています。この軸で4象限に分け、ブランドとステークホルダーとの関係性を整理しています。

右上の「上下」で「論理的」に結ばれるのは、「規範的関係」。「ここを選んでおいたら間違いない」という判断ですね。あくまでも個人的な見解ですが、自動車で言うとトヨタはこのイメージかもしれません。右下の「並列」で「論理的」な関係は「合理的関係」。理由が非常に明確で、軽自動車を買う感覚はこれに近いと思います。続く左上の「上下」で「情緒的」は「宗教的関係」。理由はないけれどこれがいいと思うもの。フェラーリを買うのはこの関係性なんじゃないかと思っています。

画像提供:スマイルズ

そして最後の左下、「並列」で「情緒的」、ここは「共感的関係」です。クルマで言うとミニ(BMC)だと思います。少しだけ憧れて、なんか好き、なんかいいよねと思われもの。でも手が届かないわけではなく、何かそのブランドを取り込みたくなるような、日常の中の少しの非日常。スマイルズのブランドはここを目指すという点で共通しています。

「N=1」の想いや熱量、解像度で事業をつくる

─ この共感は、他と比べ“どうつくればいいか”のイメージが湧きづらいような気がします。スマイルズでは、どのようにこの共感を集める関係性をつくっているのでしょう?

野崎:大切になるのが、生活者として、自分がどう感じるかを軸に考える視点です。つまりマーケティングリサーチ等でたくさんの人の声を集め、そこから施策やアイデアをつくるのではなく、「N=1」=自分自身だったらどう感じるかを深く考える。そこからアイデアを考えていくんです。

というのも、我々が提供しているものは、右上の「規範的関係」や右下の「合理的関係」のようにわかりやすい価値があるわけではなく、消費者の心をどうしたら動かせるかの推察が欠かせません。ここではNが大きかろうと小さかろうと同じ。調査結果では、どう感じ、どう気持ちが変化するかは見えないので、どちらにしても推察が重要になるんです。

その推察には、その人自身の経験や自身の心理変化の理解が欠かせません。こういうと、「その人の特殊例になってしまうのでは?」と懸念されるのですが、そんなに特殊な経験や生活者としての視点を持っている人はそういません。もちろんユニークさはありますが、完全にずれるようなことはない。むしろ、優秀なマーケターは、数字を読む力以上に、この推察する力が強いと思っています。

─ たしかに、あらゆる施策を考える上でもN=1の理解は欠かせないように思います。ただ、そう簡単にできるものでしょうか。具体的に、N=1からつくられた例があればお伺いできますか?

野崎:「100本のスプーン」の例を紹介させてください。100本のスプーンは2013年、『100本のスプーン by Soup Stock Tokyo』という名前で、Soup Stock Tokyoのエクステンションブランドとして始まりました。神戸に1号店を立ち上げ、その後あざみ野、幕張と店舗数を伸ばしていったのですが、1年半ほどでブランドとして行き詰まりを感じるようになったんです。

売り上げは問題なかったのですが、Soup Stock Tokyoのリソース起点の発想だったので、お客様が求めているレストランと、我々の提供したいものにズレが生じていたんです。そこで、2015年に二子玉川の店舗を出すタイミングで、ブランドコンセプトをゼロから考え直そうということになりました。

このとき、僕たちはN=1で、とにかく自分が行きたいファミレスを考えました。現副社長で当時事業部長だった松尾真継とクリエイティブディレクターの僕、それぞれが持つファミレスへの想いを、そのまま事業へと反映させていったんです。

私は、最初の企画会議でこの一枚の絵を出し、「こういうファミレスをやりましょう」と話しました。

画像提供:スマイルズ

自分の外食の原体験を考えると、昔のファミレスって、少しおめかしして、大人ぶりにいく場所だったんです。親がやっていることを自分もできる場所がファミレスでした。

でも、今のファミレスって、子どもは良い意味で子ども扱いされているんですね。危なくないようにプラスチックの食器を使ったり、お子様ランチを提供したり、子ども用のものが丁寧に設計されています。

当時僕は、鉄板に乗った肉をナイフとフォークで切れることが1番嬉しかった。でも、今はサイコロステーキのように最初から切られているものがほとんどですよね。ほかにも、グラス。小さい子どもって乾杯するのが好きじゃないですか。あれも大人がやっていることを真似したいんです。このお父さんの髭剃りの真似をする子供の写真を使って、その時の親子の心情を表現しました。

─ 自分の子どもの頃を考えると、たしかに「大人のマネをしたい」と思っていた気がします。では、その想いや経験は、どう具体に落としていくのでしょうか。

野崎:とにかく、手に届く妄想を具体的に描くんです。

お父さんがワインを飲んでいる隣で、お子さんが同じワイナリーのぶどうジュースを飲み、それで乾杯するシーン。お母さんがおめかししていく女子会のように、娘さんとお母さんが同じソファーのサイズ違いに座り、二人でパフェをつつくシーンなどがそうです。

写真提供:スマイルズ

写真提供:スマイルズ

細部まで、自分だったらどう提供されたいかを考え抜き、具体的に描きました。あとはそれを具現化しただけです。新しいものを生み出すわけではなく、自分の中にあったものを考えるだけ。知らない誰かではなく、自分の小さい頃を考える。その結果を細やかにアウトプットしただけです。

100本のスプーンでは、お子様ランチは基本的にありません。その代わり基本すべてのメニューに大きいサイズと小さいサイズを用意しています。すべてのメニューにお子さんのアクセスを可能にし、「コドモがオトナに憧れて、オトナがコドモゴコロを思い出すレストラン」をコンセプトに、あらゆる接点を作り上げていきました。

実際、100本のスプーンはリブランディングから徐々に評価を集めていって、今年3月には東京都現代美術館内にも新店をオープン。美術館のリニューアルも手伝って、想定よりはるかに多くのお客さまに足を運んでいただいています。

ブランドをコントロールするのではなく、ひとり歩きさせる

─ N=1の経験は人それぞれです。ブランドを“人”という緩やかな定義をされている上では振れ幅がありそうですが、どう捉えて向き合っているのでしょうか。

野崎:むしろ、コントロールしないスタンスといえるかもしれません。いまのブランドの中でもっとも明文化しているのはSoup Stock Tokyoですが、それでさえ細部までは明示していません。

例えば「いいサービスを提供する」という定義があったとします。でも、いいサービスなんて業態や場所、時代や状況の変化によって変わってしまうもの。だから、我々は細部ではなく、コアとなる人格だけを明確にしています。

決まりごとを守るだけでは思考停止になってしまいます。むしろ、「私がこのブランドそのものだったら何をやるのか」一人ひとりが考える。それが僕らのポテンシャルだと思っているんです。

─ マネジメントする人からすると「これは違う」と思う提案が上がってきたりはしないのでしょうか?

野崎:僕自身「どうだろう」「イマイチかも」と思うものはあります。でも、実際にやってみるとお客様に喜んでもらえたり、「ありだね」となったりするものはいくらでもある。そうした新たな経験によって、人もブランドも成長していく。だから、挑戦する前に止めることはしません。

やる前に抑え込み、何もやらない状況の方がリスキーだと思うんです。やってみてイマイチだったとしても、スタッフの積み重ねにはなりますから。思考は実行の後。まずは実行する。そこから考えてみて、ダメだったらやめればいい。元に戻る場所はありますから。

─ 各々が考え続け、さまざまなコミュニケーションを重ねる中で、自分たちのブランドがたどり着ける射程範囲を探っていく、といったイメージでしょうか。

野崎:そうですね。たどり着ける範囲もやってみないとわからないから、とにかく試す。コピーひとつ書くときでも、すべて「100回のコミュニケーションのうちの1回」だと思ってやっています。一発必中ではなく、百発一中でいい。

人と人でも、初めて会ったときは挨拶しただけだったのに、共通の趣味を発見すると突然関係が深まることってあるじゃないですか。人とブランドも一緒で、共感できる事象が起これば、突然引き寄せられることもある。

でもそのためには、多くの人が反応しやすい言葉を使うのではなく、百発一中でいいから、意志を持って「この人に届けたい」と思える言葉や手段を選ぶ。それもなるべく明確なN=1の相手を考え、ひとことずつ紡ぐようにしています。

大切なのは、お客様のほうを向いているか否か。お客様に迷惑かからない、あるいはお客様に向かってやることなら、積極的にやってみた方がいい。そして、やるなら本気で考え、いいものにしていくというスタンスですね。

ブランディングは、ブランドを守るためではない。ブランドの可能性を広げるものです。良い意味で「ひとり歩きする」ことを大切にしているんです。

方程式を探すのではなく、自身の感覚と向き合うこと

数値から導かず、自分を深掘りし、顧客のニーズを考える。ブランドをコントロールせず、ひとり歩きさせる。

野崎さんからお伺いした、スマイルズが取り組む事業やブランドのつくりかた、マーケティングやコミュニケーションの考えかたは、どれも通説とは逆張りとも取れるものです。ただ、いずれも関係性のブランディングという軸足のもと、明確な理由があり、成果も生まれています。

このことから私たちは、“通説”を疑わずその通りにやっているだけでは成立しないモデルがある、ということを受け止めなければいけないのかもしれません。インタビュー中、「マーケティングやPRの方法論はたくさんあります。それが全部うまくいくなら、すべての会社が増収増益のはずですよね」と野崎さんに言われ、思わずはっとしました。

コミュニケーションのあり方が変化するなか、通説や方法論を盲信するのではなく、自分が見ている世界や感覚ともしっかり向き合う。その大切さを気づかされる取材となりました。(編集部)

▼スマイルズ野崎さんが登壇するカンファレンス情報はこちら

——————————