21世紀型のコピーライターは、“喉ごしの悪い言葉”を生みだす──GO・飯塚政博さん

INDEX

社会とのよりよい関係構築を行うPRパーソンが、ステークホルダーとの合意形成を図る上で「言語化」は必須のスキルです。

PR Table Communityでは「言葉が持つ力」の理解を深めるべく、今注目のコピーライター・飯塚 政博さんにお話を伺いました。

“あらゆる社会の変化と挑戦にコミットすること”を掲げ、広告・PRを数多く仕掛ける株式会社GOでコピーライターとして活躍する飯塚さん。2018年の夏に東京メトロ国会議事堂駅・霞ヶ関駅を、ケンドリック・ラマーの来日プロモーションとして黒塗り広告でジャックし、話題になりました。

Profile

飯塚 政博 Masahiro Izuka

The Breakthrough Company GO コピーライター/プランナー。

慶應義塾大学経済学部卒業後、GOにインターンとしてジョイン。ケンドリック・ラマー来日プロモーション「黒塗り広告」プランニング、CAMPFIRE「#夢を諦めてはいけない」プランニング、「adidas×現代陶芸家古賀崇洋 」コラボ展示会クリエイティブディレクションなどを手がける。

※肩書き・プロフィールはインタビュー当時(2020年1月)のものです。

「喉ごしの悪い言葉」をそのまま生みだすことが価値になる

─ 幅広い年齢層が活躍する“コピーライター”という職業ですが、20代の飯塚さんは、どのようなことを工夫して言葉と向き合っていますか。

飯塚政博さん(以下、飯塚):僕は、大きなエージェンシーに所属したこともないし、そうした場所で伝統的な教育も受けていないという前提でお話ししますが、所属や年齢を問わず、コピーライターの基本的な役割は一緒であり、大きく三つあると思っています。ひとつ目は「思想の代弁」で、企業や団体が発信したいメッセージをコンパクトにまとめること。例えば、「Make it possible」(キヤノン)のようなコーポレートスローガンから、「結婚しなくても幸せになれるこの時代に、私はあなたと結婚したいのです」(ゼクシィ)のようなCMのキャッチコピーにいたるまで、これがまさに“思想の代弁”という役割です。

ふたつ目が「行動変容促進」。有名な話ですが、ディズニーランドではアルバイトスタッフのことを、「バイト」ではなく「キャスト」と呼びます。「キャスト」という言葉により「雇われているという」意識が薄くなり、マニュアル化しなくても彼らが自発的にゴミを片付けるというように行動変容を生むわけです。言葉が行動を変化させている例ですね。企業の行動指針や福利厚生制度を開発する際に特に有効です。

そして三つ目が「市場の創出」です。「草食男子」や「おひとりさま」という言葉が生まれたからこそ企業は彼らを対象とした商品やイベントを生み出し、そこに市場が創られました。こうしたコピーライターが果たす代表的な三つの役割は、基本的にはどの立場・年齢であっても変わらないのではないかと思います。

─ 確かにこれらの役割は、コピーライターの力が活きるところですね。一方で、SNSを通して一般人が自分の言葉を発信できる今の時代、コピーライターにはさらに新しい役割が求められるようになったのではないかと思うのですが、飯塚さんはどう考えますか。

飯塚:僕は、この三つの役割はいわば“輪郭を与える作業”だと捉えています。ぼやっとした現象や、なんとなく感じる欲望やインサイトに、言葉を用いて明確な輪郭を与えてあげる行為。ただ、これだけ多くの人がメディアを持ち始めた時代には、ぼやっとした感覚に輪郭を与えることのできる人はより可視化されてゆくと思います。コピーライターだけが特権的な役割を担うという時代ではもうないと思うので。

サブカル誌が相次いで廃刊するのもこうした世の中の流れを表していると思いますね。気の利いたことや、誰も気づいていないことをズバッと指摘し表現するのが得意なサブカル誌の価値は、時代の流れの中で相対的に下がってしまった。新刊が出るより先に、一般人がTwitter上で世の中の現象を様々な角度から言語化して発信できますから……。

では、これからコピーライターはどうあるべきかと考えると、“喉越しの悪い言葉や一瞬では飲みこみづらい言葉を綺麗にまとめすぎることなく言語化すること”だと思っていて。かつて短歌の歌人やアーティストなどの表現者が担ってきた役割になるのですが、要は“なんかこういう感じ”という空気を、コンパクトにまとめすぎず、そのままのニュアンスで人に共有していくこと。そうした価値をコピーライターが第四の役割として担っていくことが求められるんじゃないかなと思っています。

自分の尺度やセンスが詰まった“フェチ”から言葉が生まれる

─ “何かこういう感じ”という空気を掴む力は、飯塚さんをはじめ若い世代のほうが得意とする分野であるように感じます。

飯塚:そうかもしれません。例えば、とりわけティーンの言葉として最近盛んに使われている「ぴえん」の3文字には、テキストとしての意味は何もないけれど、10代、20代同士には通じ合える言葉で、そこにはいろんな情緒・文脈・情報が含まれているんです。しかも「ぴえん」の3文字は、逆算思考からは絶対に出てこない。そこにいる人たちの主観から、ボトムアップで生まれているものです。

“なんかこういう感じ”を「ぴえん」と表現してみせてしまうセンスは、業界のトップのコピーライターよりも、今を生きる10代、20代のほうが確実に高いと感じます。例えば、ホテルプロデューサーの龍崎翔子さんや、Arcaの辻愛沙子さん、ゆとり社長の片石貴展さんなんかを見ていても時代の空気をつかんでオリジナルの言葉や世界観を世の中に発信している人は軒並み20代だな、と。

─ なぜ20代なのでしょう。経験の量は関係ないということでしょうか。

飯塚:今の20代は、小さな経済や仲間内のコミュニティだけで人生が完結しやすいからだと思います。テレビを見ていなくても楽しく過ごすことができるし、小さなコミュニティの中で通じあえれば十分に幸せ。大きな社会のシステムと過剰に接続しなくてもいいので、非常に主観的にいられるんですよ。

だからこそ21世紀型のコピーライターは、100万人に届かなくても、100人に届く言葉を1万個つくれればそれでいいと思います。“なんかこういう感じ”という主観を加工せずに言語化して、コミュニティに浸透させていく。

僕は自分が養ってきた尺度やセンス、価値観をトータルで“フェチ”と呼んでいるのですが、今はそうしたフェチが重要な時代だと思います。フェチにしか価値が生まれないことはもう必然なんですよ、だってそれがAIが代替できない部分ですから。

─ 確かにそうかもしれませんね。

飯塚:『ブレードランナー』というSF映画がありますよね。人造人間と人間の抗争を描いた物語です。最終的に人造人間が「私も人間になりたい」と思い始めるんですが、結局人間にはなれなかった。なぜなら「過去がないから」。

これは、人間とAIとの差という話にも置き換えることができて。つまり人間とAIの差を生むものは、過去なんです。僕で例えれば、25年間見てきた風景や出会ってきた人との関わりであり、そこから生まれたフェティシズムです。スキルやテクニックは再現できても、そうした過去の蓄積から生まれたフェティシズムは、絶対に人には真似されることがない。

だからこそ、この社会の中で唯一価値がつくものはフェチにあると最近すごく思いますね。コピーライターが何千時間考えて生み出した言葉より、YouTuberのkemioの「ウチら棺桶まで永遠のランウェイ」みたいな言葉のほうが、なぜか時代の芯を捉えてしまうという現象がその好例に思えます。

「接続しない力」がフェティシズムを養う

─ 飯塚さんのフェティシズムは、どういうところから育まれたのでしょうか。音楽活動をしていることや、お笑い好きという一面も影響を与えていると感じたのですが。

飯塚:音楽も大きいですが、メインはお笑いですね。僕、爆笑問題がものすごく好きなんです。太田光さんは、彼が見ている社会を非常にユニークな形で表現している。社会の茶化し方が一人の主観を起点にしているからこそ、圧倒的に共感するんです。

他にも、松本人志さんは「さぶい」という言葉を生み出しましたが、やはりこれも松本さんにしかできないこと。「ぴえん」が10代コミュニティで広がったのと同じで、松本軍団の中でなんとなく共有されていた「なんかこれ腹立つわぁ〜」みたいな感覚に言葉をつけたんでしょう。それを共有し、小さなコミュニティから広がったはずです。

─ まさに言語化による関係構築ですね。実際にお笑いに影響を受けて生まれた企画はあるのですか?

飯塚:基本的に僕の企画の構造は全部一緒です。“隠されたものを引っ剥がしたい”という欲望を利用しているだけです。例えば、ケンドリック・ラマーの例なら、黒塗り文書という隠されていたものを公の場所に掲出して可視化することで、人がヒヤッとしながらも興味を持ってしまう構造を意識しました。

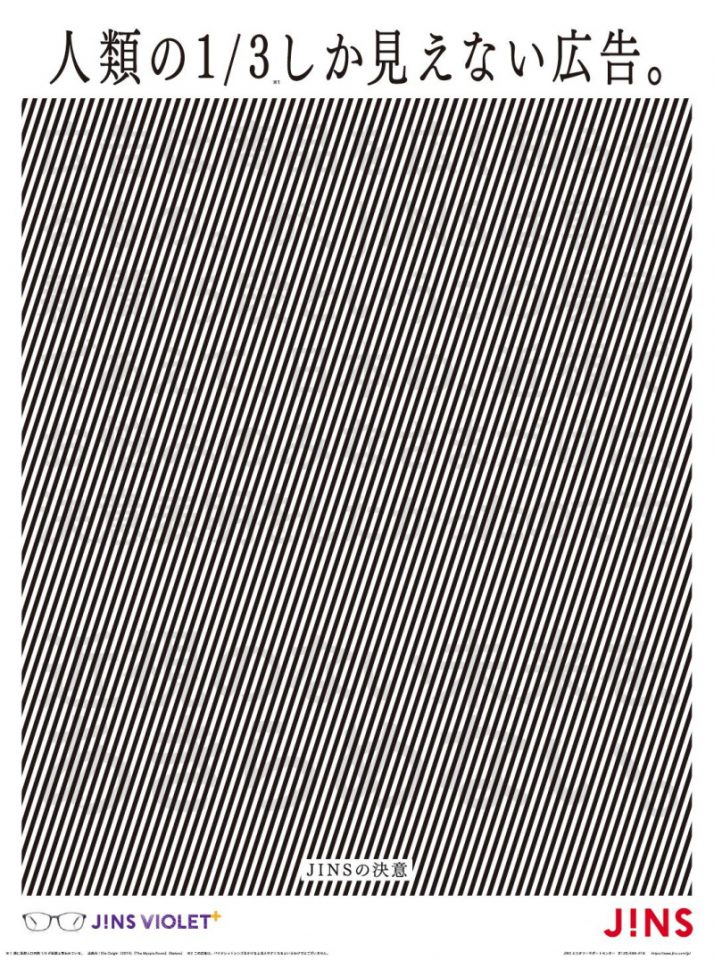

「朝日新聞社×左ききのエレン」のJINSの企画では、日本人の3分の1に値する近視の人にしか見えない広告をつくりました。こちらもやはり、隠されているものだからこそ見たくなるという心理テクニックを利用しました。これはお笑いに通じる感覚だなと思っていて。実はみんなが思ってはいるけれど、あえて言おうともしないことに茶々を入れて、そこに笑いやドキドキを生む。

─ 飯塚さんの話を聞いていると、確かにフェチを大切にされ、そこから企画が生まれていると感じます。ですが、自分のフェチを自覚して貫くことは、歳を重ねる程に難しくなってしまうような気もしてきます。

飯塚:まだ歳をとったとは感じていないので、難しい質問ですね……。子どもの頃から今のスタイルを続けられているのは、“他人にあまり関心を持たないようにしている”節があるからかもしれません。

これは周囲と馴染めない自分への諦めとも言えるし、逆に自分への期待でもあるんですよね。真似したほうがいいとはまったく思わないですが、ある程度他人というものをシャットアウトする力が、フェチを支えてくれていると思います。接続しない、相互依存しない。スタンドアローンな感じです。

─ 日本人は共感しやすく、周囲と同化しがちですからね。

飯塚:そうですね。それに今は常時接続社会で、これは音楽評論家の柴 那典さんが言っていたことなのですが、「スマートスピーカー」や「スマート家電」など、接続している状態のことをスマートと呼び、“接続していることが良いことである”というコンセンサスすら感じてしまう時代です。そこから一旦身を引いてみて、スタンドアローンの状態をつくるのは、非常に大事だと思いますね。

ただ、接続から自由になりたいという欲望は水面下で湧いている気がして、サウナ、ヨガ、サーフィン、ランニングなどの趣味が流行しているのは、常時接続しないで済むからじゃないですか。個になる瞬間を人は求めている。フェチを養いたければサウナに行けばいいと思いますね(笑)。

“3つのF”で目指す文化形成

─ 飯塚さんが21世紀型のコピーライターとして第4の役割を担うこと以外に、今後目指すものがあれば教えてください。

飯塚:2020年に挑戦したいと思っていることは、「Cultivating(カルチベイティング)」ですね。「Culture」の語源にあたる言葉で、直訳すると「耕す」という意味です。要はまだ発掘されていないカルチャーの担い手を掘り起こし、世の中に伝播していくことをしていきたい。

僕はGOで働いている一方で音楽活動もしていて、映像作家やアーティスト、俳人など、カルチャーの方面とのつながりを持っています。そして彼らのセンスは常に主観的かつ芯を食っていて、リスペクトを覚えることがとても多い。

だからこそ2020年は、最先端のことを発信しつつも、まだ社会から広く見出されていない人を発見し、僕やGOを通してそのセンスを生かす方法を考えたい。どういう形で企業とタイアップを組み世の中に伝播させたら、ブランド価値を落とさないで彼らのメッセージを伝えられるのか。この一連の流れに挑戦したいなと思っています。

そして、それを“現象”で終わらせるのではなく、“文化”として定着させられたらいいですね。僕は、いまはGOの中で社会に現象をつくることを標榜して企画することが求められていますが、将来的には、現象を超えて文化をつくりたい。それが当面の目標です。

僕の考える文化とは、時間の耐久性が長いもののことです。今、僕がつくったものが100年後の高校生に届いたとして、一定以上の強度をもって刺さるようなものが文化。長い時間をかけて普遍化するようカルチベイティングしていきたいですね。

─ カルチベイティングは具体的にどのように進めていくのでしょう?

飯塚:「3つのF」が鍵になると考えています。ひとつ目が「Frontierism(開拓者主義)」です。もう既に見つかっている人は誰かが値付けしているので、僕らがやらなくてもいい。面白いものは辺境からしか生まれません。昔のフジテレビは田舎の局だったからこそ尖った企画を世に出すことができ、それが次第に広がって、大規模のエンターテイメント会社になりました。『カメラを止めるな』や『水曜日のダウンタウン』などのコンテンツも、辺境からの熱を最大化させることに成功した例だと思います

ふたつ目のFは、「Fetishism(フェティシズム)」です。カルチャーを新たに見つけるときの尺度は、僕のフェチ。圧倒的な主観に重きを置き、他の尺度を持ち出さないことです。「自分が面白いと思うんだから、面白い」に徹していきたいと思っています。

そして、最後に必ず「Flat(フラット)」であること。主従関係の中に文化は生まれないので、僕とカルチャーの担い手たちの間で忖度をしたり、不必要におもねったりすることは避けなくてはなりません。そうしなければ、アーティストやクリエイターの魅力は途端に損なわれてしまいます。逆を言えば、エージェンシーの人間が偉そうに振る舞えば、彼らからリスペクトされなくなる。あくまでも対等にパートナー関係を組みながら、カルチベイティングを達成したいと考えています。具体的には2019年、現代陶芸家古賀崇洋さんとadidasのコラボ展示のクリエイティブディレクションを担当したのですが、アーティストとクライアントと企画者の3者が対等に意見し合うことで、妥協ないものをつくれました。こういった事例を今年はたくさん増やしたいです。

─ 3つの「F」を伺って、飯塚さんのスタンスをとてもよく理解できたような気がします。

飯塚:これまで黒子とされていたコピーライターが、こういった役割を担うのが面白いと思っています。ゆっくりと時間をかけながら文脈をつくり、周囲と関係構築しながらカルチベイティングしていくようなコピーライターになっていきたいですね。

思うがままに吐き出す言葉こそ時代を前進させる

誰もが自由に発信できる現代は、いわば「言語化力」が問われる時代だと言えます。真正面から捉えれば、言葉を用いて物事に輪郭を与えることを得意とするコピーライターの時代とも思えますが、飯塚さんから返ってきたのは意外な答えでした。自分自身が今まで養ってきたフェティシズムが重要であり、スキルやテクニックは再現できても“フェチ”は真似できない。ここには、私たちが言葉の力を味方にするためのヒントが詰まっていると感じました。そして、「現象を超えて文化をつくりたい」と真っ直ぐに挑戦心を露わにした飯塚さんが、これからどのような言葉とともに時代を切り拓くのか楽しみです。(編集部)